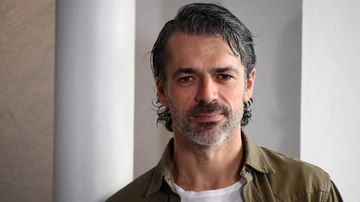

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, 73 anni

Milano – È un po’ tipo l’amico che chiami quando hai bisogno di ragionare un attimo sulle cose. Chiudi gli occhi e ti affidi ai suoi studi, alla sua esperienza. Ma ultimamente Paolo Crepet, 73 anni, è come se fosse andato alla radice di tutto con «Il reato di pensare» (Mondadori), elogio della libertà di riflettere con la propria testa in tempi di omologazione violenta. Insomma: meglio uscire dal gregge. Alimentando originalità e disobbedienza (intellettuale). Lo psichiatra più amato dalle tv ne ha parlato l’altra sera nella conferenza-spettacolo tratta dal libro in scena al Sound Park di Villa Erba a Cernobbio, il festival organizzato da MyNina.

Crepet, come sta il pensiero?

“Non è molto di moda. Almeno quello con la P maiuscola”.

Che succede?

“Succede che tante regole sono saltate ma il paradosso è che siamo più incorniciati rispetto al passato. Come se si fosse sostituita la libertà con una serie di possibilità, un menu. Puoi scegliere fra un certo numero di cose ma se vuoi la pizza magari non c’è. Anche dal punto di vista sessuale. Perché se dalla minigonna in avanti uomini e donne avevano conquistato sempre nuove libertà, a un certo punto è finito tutto dentro a un calderone. Una pentola, una restrizione dello spazio. Le faccio un esempio”.

Prego.

“Anni fa Alessandro Michele era direttore creativo di Gucci e utilizzava una parola per sintetizzare la libertà delle sue collezioni: genderless. Concetto che abbandona qualsiasi definizione di appartenenza o di sessualità. Ma tutto un movimento è andato invece in direzione contraria, preferendo lavorare su definizioni specifiche e identità. Una decisione che ha creato un nuovo menù, molto ampio certo, ovviamente non binario, cosa ormai a cui credono soltanto un paio di strani figuri. Ma mai abbastanza ampio da contenere gli 8 miliardi di persone al mondo e il loro modo di essere o di sentirsi”.

Cosa ne pensa invece della cultura woke?

“La sua etimologia deriva da “svegliarsi“. Ma una volta svegli dovremmo essere più liberi... Da parte mia poi ho un pensiero in contrasto a qualunque pregiudizio storico. La riflessione deve attenersi a quello che succede nel presente. Perché essere pro o contro Trump a prescindere? Voglio vedere cosa fa, cosa per altro non facilissima da capire”.

Un mandato precedente non è sufficiente per farsi un’idea?

“Sì ma i margini sono ondivaghi, motivo per cui non traccio linee pregiudiziali. Se vengono ammazzati dieci bambini in fila per l’acqua, metti in discussione pensieri che hai precedentemente inserito in un tempo storico. Perché è il presente che compone la tua opinione. Altrimenti è una visione ideologica”.

Non teme il relativismo?

“Certo, ma succede solo se non crediamo abbastanza al nostro pensiero critico. E poi bisognerebbe mettere al centro i diritti umani. Giù le mani dai bambini, come si diceva una volta. Io sarei d’accordo. Ma i bambini di tutti”.

Si è mai sentito omologato?

“No, fin da giovane sono sempre stato con persone libertarie, dalla mia famiglia a Basaglia, Oliviero Toscani, Renzo Piano. Tutti diversi fra loro, sui generis. Ma tutti contrari al partito preso, che donavano un grado di libertà in più, non in meno”.

La disobbedienza intellettuale può diventare civile?

“È quello che ci ha insegnato don Milani. Ma la disobbedienza non è iconoclasta. Niente molotov. Non mi metto dove c’è violenza, non l’ho mai fatto”.

È faticoso prestarsi ad avere un’opinione su tutto?

“Domandare è lecito, rispondere a volte è scemo. Quindi è colpa mia. Ora cerco di smarcarmi un po’ da alcuni temi, come la criminologia, ne capisco l’inganno. Si parla di Garlasco per non parlare di altro, la cronaca nera è un anestetizzante fantastico, come già aveva capito Dino Buzzati”.

Sente una responsabilità?

“Sì, ma non temo le mie opinioni. Ho paura invece che siano mal rappresentate, come è successo con un’intervista in cui parlavo di Sinner ma veniva riportato l’opposto di quello che pensavo. Ovvero che dopo la sconfitta di Parigi è una balla credere che bisogna concentrarsi sul buono, sul positivo. È utile invece capire cosa si è sbagliato”.

Si vince perché si è perso.

“Esattamente. Cosa che ha detto lo stesso Sinner a Londra. Non è una banalità in un momento in cui ci sono famiglie che applaudono la scena muta dei figli all’orale della maturità”.

Ma non è disobbedienza anche quella dei ragazzi?

“No. E non ci vedo nemmeno qualcosa di dadaista. In quel caso devi mostrare genialità, reggere lo sberleffo. Come Renzo Piano quando ha disegnato il Beaubourg. Il 90% degli architetti gli dava contro. Ma era solo invidia”.

Non abbiamo parlato dello spettacolo tratto dal libro.

“Anche lì dico quello che penso, con alcune cose ricorrenti, variazioni sul tema. Credo davvero ci sia un pericolo per l’arte e la democrazia. Non è però un anatema biblico, è un inno alla libertà. Anche se c’è una cosa che mi preoccupa: lo sconcerto. Come boxeur stanchi, tanti incassano i primi pugni e poi non si accorgono di quelli dopo perché ormai stanno per svenire. Questo è un problema. Perché lo sconcerto diventa accettazione. E chi si oppone è un eretico”.

Quindi Crepet si definisce eretico?

“Così mi sento”.