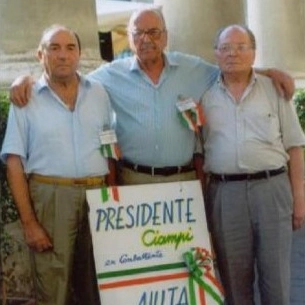

Un'immagine di internati militari italiani (Museo Resistenza)

Mantova, 12 settembre 2025 – Li hanno chiamati “gli schiavi di Hitler”, ma a risarcire le loro sofferenze non saranno gli eredi del Führer ma noi italiani. Agli Imi (acronimo di Internati militari italiani), ma più spesso ai loro parenti sopravvissuti, sono stati destinati fondi per 2,5 milioni di euro provenienti dal Pnrr. Lo Stato ha finalmente iniziato a pagare (grazie all’input dei governi Draghi e Meloni) dopo anni di spallucce e silenzi.

Una parte di quei risarcimenti (circa 40mila euro a testa) è destinata a 64 mantovani, che costituiscono la prima pattuglia italiana di ricorrenti. Gente che ha fatto causa per ottenere giustizia a nome di quei soldati che, dopo l’8 settembre, vennero catturati dai tedeschi e deportati in Germania. La causa è stata tormentata. È iniziata nel 2007 ed è finita nel 2019 con una sentenza definitiva che ci ha messo altri 6 anni ad essere applicata. A seguirla l’avvocato mantovano Giulio Arria e il suo collega fiorentino Joaquim Lao. E a essa ne sta per seguire un’altra, con 250 parti lese, di cui 100 mantovane. Forse sarà più breve di quella originaria, iniziata al tribunale di Mantova, passata a Brescia, in appello e in Cassazione, ritornata a Brescia e risolta alla fine con le sentenze della Corte internazionale dell’Aja e della Corte Costituzionale, decisiva per fissare in Italia la giurisdizione in materia di crimini di guerra. Alla fine avrebbe dovuto pagare il conto la Germania, ma le autorità italiane hanno deciso di non insistere: un altro motivo di amarezza per chi aveva chiesto giustizia.

Le testimonianze

I racconti dei discendenti dei militari incasellati nella definizione burocratica di Imi sono tutti diversi, ma anche tutti uguali: denominatore comune è la richiesta di un riconoscimento morale, più che economico. Il primo è arrivato con la sentenza del 2019 e con l’istituzione della Giornata nazionale dedicata agli Imi, il secondo è di questi mesi ma lascia un sapore amaro. Almeno, a sentire le voci degli interessati. Eccone due. Germano Scaviero, 85 anni, originario del Vicentino, perse il padre nel 1944, quando aveva 4 anni, per un’operazione di appendicite finita male. La madre vedova si risposò col fratello del marito, Domenico Scaviero, classe 1925. “Era mio padre putativo – spiega Germano, che una ventina di anni fa si è trasferito a Mantova – e mi ha raccontato quello che chi era accaduto”.

Dopo l’8 settembre del ‘43, Domenico, che era in un reggimento di alpini in Albania, venne catturato dalla Wehrmacht e portato in Germania: faceva il meccanico nelle fabbriche di carri armati, rischiando la vita ogni minuto per i bombardamenti. Nel ‘45 riuscì a tornare in patria: "Ci arrivò a piedi, dopo un viaggio terribile”, racconta il figlioccio.

Il quale, saputo della possibilità di chiedere un risarcimento, avviò la causa: "Trovando l’indifferenza un po’ di tutti”, ricorda, “compresi gli inquilini del Quirinale”.

Il “pioniere”

Anche Giovanna Gamba ha qualcosa da recriminare. È la figlia di Spartaco Gamba, l’ex Imi che per primo ha dato impulso alla causa collettiva. Giovanna, per decenni farmacista nel capoluogo virgiliano, non trattiene la commozione quando racconta quello che accadde al padre.

Era nato nel 1920, il 9 settembre ‘43 era a Bolzano, ignaro dell’armistizio come i suoi commilitoni. I tedeschi circondarono la caserma, li presero, li allinearono sulle sponde dell’Isarco e li trasferirono in Germania sui camion. Una settimana dopo erano a Düsseldorf, nella zona mineraria della Ruhr, tempestata dalle bombe alleate. A Spartaco e ai suoi compagni finiti in campo di concentramento, come a Domenico Scaviero, i nazisti chiesero di aderire alla Repubblica di Salò. Ma il soldato mantovano disse di no: area socialista, fieramente antifascista, e preferì finire trattato “peggio di un prigioniero di guerra”, racconta la figlia.

“Sopravvisse – continua l‘ex farmacista – perché aveva una grande empatia e le donne tedesche gli allungavano qualcosa da mangiare. Lui le difese quando arrivarono gli alleati e loro erano terrorizzate”.

"Era alto 1,90, un pezzo d’uomo. E arrivò in Italia nel ‘45 che pesava 30 chili". A Spartaco Gamba il suo Paese riserva un futuro politico. Di lavoro fa il postino, milita nel partito socialdemocratico di Saragat, è iscritto alla Uil. Tra i primi, ha parole di comprensione anche per i vinti di Salò e le vittime innocenti della lotta partigiana, il che lo rende ostile alle voci che contano nella Resistenza.

Si prende a cuore il destino degli internati (in Italia sono dai 650 ai 700mila, 50mila dei quali mai tornati), che non sono considerati vittime di guerra. Nella sua città si candida alle Comunali e negli anni Settanta è vicesindaco di Mantova nella giunta Usvardi.

Appena si apre la possibilità giuridica, dà vita alla prima causa collettiva pilota contro il governo di Berlino e ne segue le vicissitudini. Scompare nel 2010, raccomandando ai familiari di portare avanti quella che è una delle sue ragioni di vita: ridare dignità ai tanti soldati che si rifiutarono di seguire Mussolini e i nazisti nella loro ultima disastrosa avventura. A coronare i suoi sforzi, oltre ai risarcimenti, l’istituzione della giornata nazionale degli internati che si celebra il 20 settembre e che a Mantova quest’anno verrà ricordata con una mostra, oltre che con una cerimonia ufficiale.