Lo studio del Manzoni che vide la lunga gestazione dei Promessi Sposi

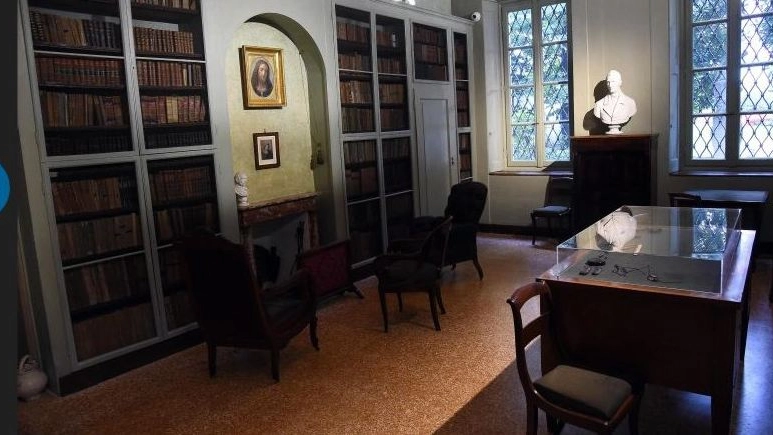

Milano, 16 aprile 2017- Non basta il quadrilatero della moda a definire il cuore di Milano. Più o meno gli stessi confini racchiudono un quadrilatero d’arte, dove Casa Manzoni è lo spazio dell’eleganza civile. Legittimato dal nuovo volume che invita a conoscere chi lì abitò dal 1814 sino alla morte nel 1873: lo “scrittore degli scrittori”, «uno che parlava da uomo agli uomini, come tutti quelli che ebbero qualcosa di non cretino da raccontare» (così Gadda). Sale storiche e moderne insieme. Lo studio, nell’ancora intatta austerità: piccola scrivania, poltrone spaiate, una copia della testa del Cristo del Cenacolo di Leonardo, eseguita da Giulietta, scomparsa giovanissima, la primogenita dei dieci figli avuti con la prima moglie Enrichetta Blondel, scomparsa nel 1833. La seconda consorte, Teresa Borri, sposata 4 anni dopo, gli rimase accanto fino al 1867. Nella disposizione originaria pure la spoglia camera da letto, dove spirò il buon vecchio che tanto aveva onorato l’Ottocento da meritare, scrissero i giornali, di viverlo per intero, invitando pure Lucia, Renzo, Agnese, don Abbondio, «vive e parlanti figure di una società sempre nuova» a vestirsi a bruno come gli orfani.

Adattati gli altri ambienti alle funzioni di museo e biblioteca. Un percorso tra ritratti di famiglia e di amici. E vedute del paesaggio ottocentesco, tra ragione e sentimento: il lago di Lecco, la Grigna, Mandello, a Milano l’abside di san Marco. E tra le immagini, modeste o ambiziose, del romanzo rimasto a lungo nell’immaginario collettivo: dalle fedeli litografie del lombardo Gallo Gallina (sic) alla pedagogica fascinazione del cinema, che Manzoni non vide ma certo sognava davanti alle ombre delle lanterne magiche.

Una collezione che Fernando Mazzocca commenta diligentemente. E con tenerezza Jone Riva ambienta tra memorie domestiche. Un luogo che è «non semplicemente una casa, non solamente un museo e neppure propriamente una casa museo», conclude Alessia Schiavi. Il volume è l’ultimo titolo della collana Musei e Gallerie di Milano (ormai 74 testi, 53.000 pagine, 77.000 opere di proprietà o di uso pubblico catalogate), promossa da Intesa Sanpaolo. Anzi, risalendo la storia, da don Raffaele Mattioli. A quel «certo modo di fare banca e insieme promozione culturale» del leggendario capo della Comit, e alla sua «eredità che non è andata dispersa», si richiama Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Nel presentare il catalogo nella sede delle Gallerie d’Italia, polo museale in piazza Scala, ha ricordato che Mattioli, da una di queste finestre, poteva guardare la facciata dell’abitazione di don Lisander: in magnifico cotto, luminosa in ogni ora. Riaperta al pubblico dopo i lavori di restauro conservativo, sostenuti da Intesa per restituire dignità al decoro un po’ offuscato dalla trascuratezza del proprietario, il Comune. Che l’aveva ricevuto in dono dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, obbligata dal suo titolo etnico alla fedeltà manzoniana, quindi da un Regio Decreto del governo fascista all’acquisto dell’immobile, in perpetuo destinato al Centro Nazionale per gli Studi Manzoniani. La soddisfazione dell’attuale presidente Angelo Stella è per la testimonianza di uno dei più giovani tra gli ospiti, sempre più numerosi: sul registro, ha scritto di aver imparato molto di più in un’ora di visita che in alcuni mesi di scuola.