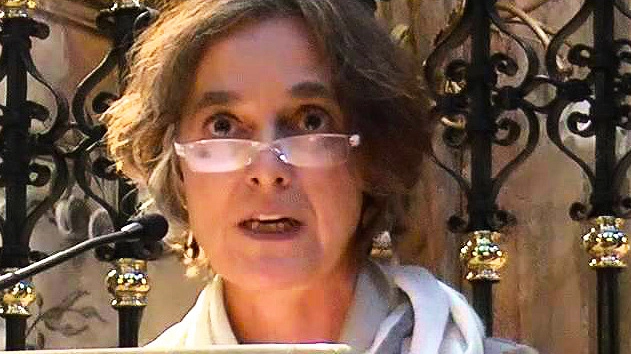

Emanuela Daffra

Bergamo, 2 gennaio 2016 - L'arrivo di Emanuela Daffra alla direzione dell’Accademia Carrara di Bergamo ha la dolce cadenza di un ritorno. Proprio dove si è innamorata del suo lavoro.

Quando?

«All’inizio degli anni ‘90, il primo incarico nei ruoli della Soprintendenza per i beni Artistici della Lombardia mi aveva portato in montagna. Destinazione scomoda. Il primo sopralluogo mi rivelò la magnificenza di Almenno San Salvatore, ex-corte longobarda. Tra i gioielli, in mezzo ai vigneti, la chiesa di San Nicola: all’interno tele, affreschi, un antichissimo organo degli Antegnati. Così mi sono innamorata anche della Bergamasca. Lavorandovi per 18 anni».

Poi, a Brera, come direttore dell’Ufficio che controlla le opere d’arte in entrata e in uscita dall’Italia, si è esercitata nella diplomazia?

«Sì, spessissimo. Come quando capitarono alcune porcellane Meissen del cosiddetto “servizio dei cigni”, eseguito in esclusiva per il Conte von Bruhl nel Settecento, un insieme importantissimo».

Dove sono finite?

«La mostardiera, dichiarata con altri pezzi d’interesse storico artistico, è in deposito al Castello Sforzesco. Il proprietario, collezionista milanese, ha acconsentito alla pubblica fruizione, mentre altri oggetti meno significativi ha potuto esportarli».

Ulteriori attitudini richieste al direttore di un museo?

«Attualmente, pure quelle necessarie per sbrigare un’immensa mole di lavoro cartaceo».

Comunque, alla Carrara, rimessa a nuovo dopo sette anni di restauri, la difficoltà sarà semmai trovare qualcosa da fare...

«I miei predecessori, Maria Cristina Rodeschini e Giovanni Valagussa, hanno fatto un grande lavoro. Altro vantaggio, la nascente Fondazione: più agile modello gestionale, permette anche di incamerare direttamente denaro, magari partecipando a bandi europei».

L’Accademia Carrara è stata definita un piccolo grande museo dei collezionisti. Che significa?

«La Carrara non nasce da requisizioni e soppressioni, ma da un’ininterrotta tradizione di mecenatismo: 240 donazioni. Bergamo è ricca ancora di collezionisti. E vorrei che il legame tra la città e il suo museo si esprimesse esponendo periodicamente ’tesori privati’».

Piccolo capolavoro tra i 600 della collezione permanente, la Madonnina del Crivelli. Cos’altro indicare all’emozione del visitatore?

«Semmai, come sfida alla curiosità, le collezioni non ancora esposte. Mobili, ventagli. Suggestivi mini ritratti su rame. Ma in futuro sarà utile lavorare su singoli pezzi, spiegarne la storia e la complessità: per esempio, riunendo il ciclo delle Storie della Vergine di Carpaccio, portando le opere disperse tra Milano e Venezia accanto alla Natività della Carrara. Centro di un ideale itinerario, anche turistico».

Per restare sul posto?

«Una volta sola non basta, potrebbe essere uno slogan. Per i cittadini, la visita del museo deve fare i conti con la sovrabbondanza della bellezza, che qui si concentra ma che da qui si dirama. Tra Città Alta e Bassa, creando specifici itinerari. E negli oltre sessanta musei del territorio... Per restare a Bergamo, cito lo scopritore delle sorgenti del Mississipi: Giacomo Costantino Beltrami, un bergamasco che aveva chiaro a che serve un museo. Grazie a lui il Museo Civico di Storia naturale possiede oggetti degli Indiani d’America che lo Smithsonian di Washington gli invidia».

di ANNA MANGIAROTTI