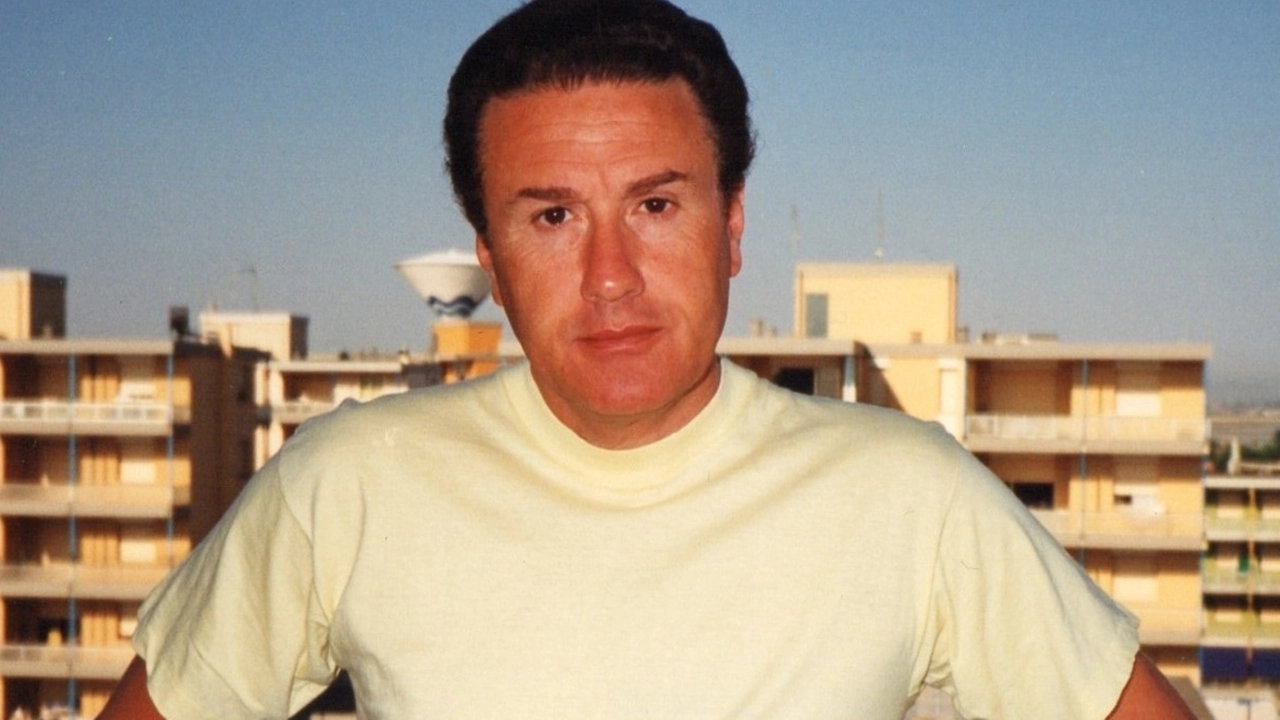

Il vicequestore Giorgio Pedone è morto nel 1991 con un colpo sparato dalla sua pistola

Vigevano, 14 febbraio 2017 - Il vicequestore Giorgio Pedone usa per la prima e unica volta la sua 357 Magnum la mattina del 14 agosto del 1991. È atteso in Comune per ricevere la “Scarpina d’oro”, la benemerenza civica che è anche un addio. È atteso da un trasferimento. Dopo quattordici anni non sarà più il capo del commissariato di Vigevano, prenderà servizio in questura a Trieste. Lo trovano morto nel pomeriggio in un casale abbandonato, la cascina Doiola, a qualche chilometro dalla città ducale. Un colpo alla testa. Ha 53 anni. L’inchiesta si chiude, la morte del poliziotto viene archiviata come suicidio. Per alcuni giorni è tutto un ronzio, tanto insistito da arrivare ai giornali. Il vicequestore soffriva per la figlia maggiore, 26 anni all’epoca, bella e spigliata, che aveva scelto di esibirsi come spogliarellista. Aveva vissuto il trasferimento a Trieste come una punizione. Con gli anni sono emersi sempre più particolari sullo straordinario lavoro investigativo di Pedone, uno dei primi a cogliere, partendo dalle indagini su un omicidio, la silenziosa, irresistibile ascesa della ‘ndrangheta. «Un attento poliziotto del commissariato di Vigevano che in un rapporto di polizia del 1983 dava l’idea di aver già compreso tutto», ha detto di lui, anni fa, il magistrato milanese Ilda Boccassini. Jolanda Pedone aveva 24 anni quando morì il padre. Non ha mai creduto al suicidio.

Perché, signora Pedone? «Le prime anomalie emersero subito dopo che il corpo venne ritrovatoto. L’anatomopatologo che poi eseguì l’autopsia vide il cadavere supino, il braccio destro, quello che avrebbe sparato, era flesso verso l’alto. L’arma era infilata nella cintura: incredibile, come se l’avesse riposta dopo averla usata. Cosa ci faceva la coperta sotto l’auto di mio padre? Era una coperta che mia madre aveva impermeabilizzato con cura, la usavano per i picnic. Quando siamo arrivati c’era troppa gente che toccava, che spostava...».

Però, lo stub accertò che c’erano tracce di paraffina su entrambe le mani. «Vero, però è anche vero che mio padre andava spesso a sparare».

Vi opponeste all’archiviazione? «Non sapevamo che sarebbe scattata dopo sei mesi e un giorno. Non lo sapevamo assolutamente. Dal momento che era stato un suicidio, non ci fu il funerale di Stato. L’impresa di pompe funebri ci venne incontro, l’unica. Al resto provvedemmo noi».

Suo padre, si disse allora, era in crisi per la scelta fatta da sua sorella e per il risalto che le avevano dato i giornali. «Si arrivò a parlare di “parricidio morale”, collegando mia sorella e il trasferimento a Trieste. Mio padre non approvava mia sorella ma di qui a ritenerla la causa di un suo stato di depressione, di prostrazione, tale da indurlo al suicidio, ce ne corre molto. A Trieste mio padre sarebbe andato come capo di gabinetto per poi diventare questore».

La pista mafiosa? «Certamente aveva compreso il fenomeno. Se ne sono dette tante. Che con i pochi uomini a disposizione aveva scoperto qualcosa di importante. Che era caduto in una imboscata. Di una cosa sono certa: sapeva che quel giorno doveva morire. La sera prima gli avevo detto: “Babbo (lo chiamavo sempre così), ti vedo strano”. Aveva fatto la delega alla mamma per ritirare lo stipendio e aveva lasciato del denaro in un cassetto».

Cosa spera, a distanza di tanti anni? «Spero nella verità. Ma soprattutto vorrei che mio padre fosse ricordato per quello che ha fatto. La sua allegria. Il finto aperitivo che andava a fare in piazza e che era il suo modo per controllare che tutto fosse in ordine. I tanti episodi belli, anche divertenti, che lo avevano visto protagonista. Come quando inseguì un delinquente con indosso solo gli slip che gli cadevano perché ci aveva infilato la pistola».