LEGNANO

di Ivan Albarelli

Bastava che l’ombra del maestro si materializzasse sulla porta dell’aula per far piombare l’intera classe in un silenzio tombale. Al suo ingresso ci si alzava in piedi, petto in fuori, sempre nel più rigoroso mutismo, per salutarlo. Una sorta d’ispezione di una manciata di secondi. Dal sapore militaresco. Mentre sul muro, alle spalle della cattedra, vegliava con cipiglio severo il ritratto del re Vittorio Emanuele, e poi, arrivata la Repubblica, i vari presidenti; Einaudi, Gronchi, Segni... I castighi (anche corporali)? Facevano parte a pieno titolo dell’"offerta didattica", come si direbbe oggi, quanto la geografia, l’educazione civica e la ginnastica. Una scuola d’altri tempi, distante anni luce da quella attuale, di cui forse hanno ancora memoria i nonni degli attuali “millennials“.

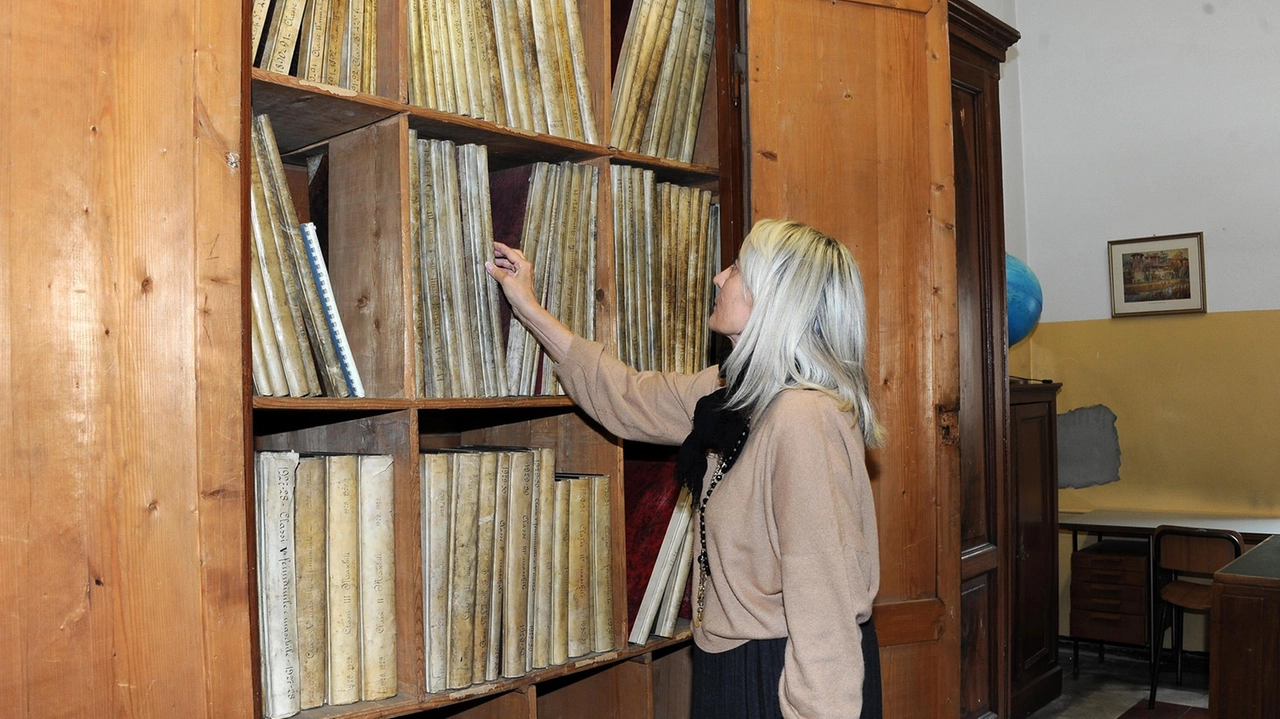

Alle scuole De Amicis di via Ratti c’è però una macchina del tempo che permette di rivivere quell’epoca. Per entrarci basta salire al primo piano e varcare la soglia del locale adibito ad archivio, dove all’interno di cinque armadi sono custoditi centinaia di registri di classe in buono stato che ripercorrono la storia delle scuole di Legnano – non solo le primarie De Amicis, le Carducci per citarne una – dalla fine del XIX secolo alla metà degli scorsi anni Novanta. Agli albori cioè del registro elettronico. "Dentro questi armadi c’è un patrimonio unico e inestimabile – racconta la docente Daniela Freschi, che alle De Amicis insegna –. Da quattro anni il registro elettronico è insostituibile e permette un’interazione fra docenti, studenti e famiglie che prima non era così efficace. Lo usavamo già prima dell’emergenza Covid per condividere lavori di gruppo e materiale didattico; con la quarantena è diventato fondamentale per gestire la didattica a distanza. Sfogliare questi vecchi registri è però un’emozione: dalla cura e dalla precisione con cui sono compilati si avvertono l’impegno e il senso di “missione“di cui si sentivano investiti allora i maestri". Certo, oggi il senso di missione c’è ancora. Da quelle scritture ordinate, dalla diligenza e dalla puntualità con cui sono aggiornati, pagine e pagine enormi – con la fatica che comportava poi usare pennino e inchiostro – viene a galla anche qualcos’altro: l’autorità e il rispetto riconosciuti all’insegnante, e che lui stesso sa di esercitare. Autorità a volte benevola, a volte da generale d’armata. Dal primo registro datato 1889-1890 fino agli anni ’50 del Ventesimo secolo – le rivolte studentesche del ’68 e del ’77 sono lontane – le annotazioni nei confronti degli alunni sono spesso poco indulgenti. "Ha carattere leggiero...": così è descritta un’allieva dalla sua insegnante. "È incorreggibile", racconta un’altra maestra parlando di un allievo. "È negligente", scrive tranchant una collega. Che però nella riga sotto sembra subito addolcirsi quando, della stessa allieva, c’informa che "è affetta da mal d’occhi per cui dovette assentarsi dalle lezioni di giugno e luglio...".

Durante il fascismo i maestri diventano emanazioni del regime chiamati a formare sudditi ubbidienti. Accanto al nome di ogni alunno compare la dicitura “balilla“. E più di un maestro, mentre descrive gli argomenti trattati in classe, fa capitombolare fra una parola e l’altra un “viva il duce“ scritto in maiuscolo. In caso d’ispezione, meglio essere dalla parte giusta... "La prossima Giunta – è l’appello di Elena Osnaghi, dirigente scolastico del comprensivo “Bonvesin de la Riva“ – dovrebbe dare a questi registri la valorizzazione che meritano, sono un pezzo di storia della nostra città che va condivisa".