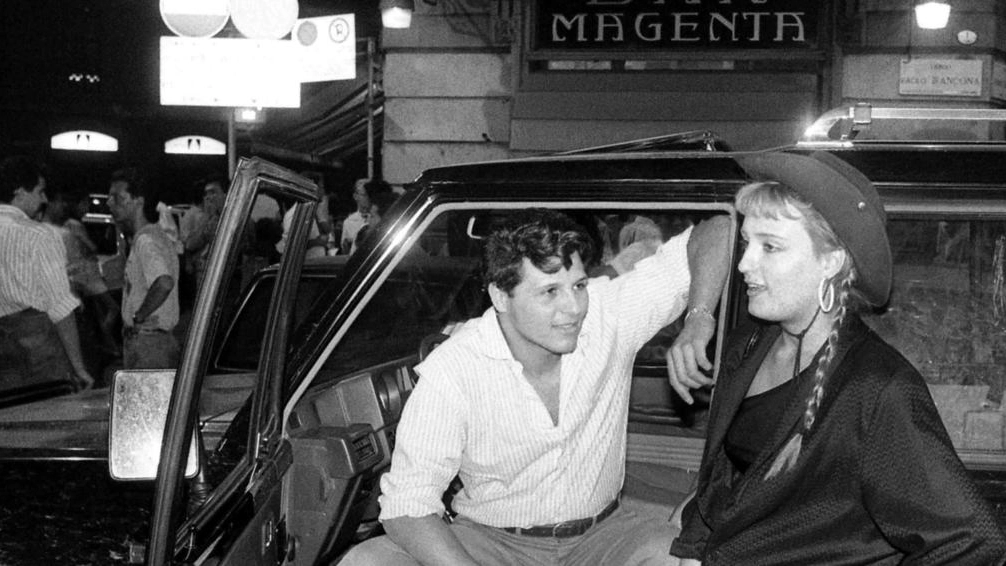

Il Magenta, molto amato dai ragazzi degli anni ’60

Milano, 15 matzo 2016 - Muri, tavolini, sedie e banconi di alcuni bar hanno visto passare la storia di Milano ascoltando milioni di storie, accompagnando milioni di vite, offrendo svaghi, sfoghi e infiniti momenti di piacere. E non sono bar di lusso, anzi: sono locali in centro o in zone strategiche, dove - da sempre - i clienti sono la gente comune e non una ristretta élite. Tra questi c’è il Bar Magenta, sull’angolo tra Via Carducci e Corso Magenta, rimasto immutato nell’arco della sua vita, con l’arredamento déco e il bancone circolare con rilievi in peltro e argento. Negli anni Sessanta è frequentato da un mondo eterogeneo, signori della Milano aristocratica, giovani universitari, artisti, e dai primi giovani “rivoluzionari” di sinistra che tra i tavolini organizzano le prime riunioni di quello che diventerà il Movimento studentesco (non per niente tra i clienti più assidui ci sono Mario Capanna, Luca Cafiero, Salvatore Toscano).

Clientela diversa al Jamaica di via Brera, locale dov’è passata non solo la storia di Milano, ma anche buona parte di quella dell’arte e della cultura italiana dell’ultimo secolo. A fine anni Cinquanta è il punto di ritrovo degli artisti del pennello e della penna, cineasti, giornalisti, fotografi; oltre a studenti, operai, professionisti, nullafacenti, turisti. Pittori e scultori sono alla disperata ricerca di un gallerista, gli scrittori e i fotografi di un editore, i cineasti di un produttore, sono tutti alla fame e vanno al Jamaica a trovare conforti alcolici, parlare di cultura e legare amicizie. È qui che nasce per la prima volta il metodo di “scambio artistico” che non aveva (e non avrà) eguali al mondo: quadri in cambio di cibo, macchine fotografiche prese a prestito, opere d’arte perse giocando a scopa. A tenere i conti - molti dei quali non saranno mai saldati – c’è Mamma Lina, vera istituzione del locale, una via di mezzo tra una commerciante e una mecenate d’altri tempi. Lei fa credito a fondo perduto, rifiuta i quadri come pagamento per non sfruttare il momento di bisogno degli artisti.

Clientela diversa al Jamaica di via Brera, locale dov’è passata non solo la storia di Milano, ma anche buona parte di quella dell’arte e della cultura italiana dell’ultimo secolo. A fine anni Cinquanta è il punto di ritrovo degli artisti del pennello e della penna, cineasti, giornalisti, fotografi; oltre a studenti, operai, professionisti, nullafacenti, turisti. Pittori e scultori sono alla disperata ricerca di un gallerista, gli scrittori e i fotografi di un editore, i cineasti di un produttore, sono tutti alla fame e vanno al Jamaica a trovare conforti alcolici, parlare di cultura e legare amicizie. È qui che nasce per la prima volta il metodo di “scambio artistico” che non aveva (e non avrà) eguali al mondo: quadri in cambio di cibo, macchine fotografiche prese a prestito, opere d’arte perse giocando a scopa. A tenere i conti - molti dei quali non saranno mai saldati – c’è Mamma Lina, vera istituzione del locale, una via di mezzo tra una commerciante e una mecenate d’altri tempi. Lei fa credito a fondo perduto, rifiuta i quadri come pagamento per non sfruttare il momento di bisogno degli artisti.

Ben altra clientela al Camparino di piazza del Duomo, bar aperto da Gaspare Campari nei primi del Novecento, storico non solo per la data di nascita ma anche perché nel 1915 ha rivoluzionato il modo di bere l’aperitivo allestendo nello scantinato un  impianto idraulico che garantisce un flusso continuo di seltz ghiacciato fino al bancone di mescita. Più che un bar il Camparino è un emblema della città, dove lo stile è sempre inconfondibile. A fine anni Cinquanta davanti al suo bancone si discute delle problematiche della città e di politica, frequentatori abituali i sindaci Antonio Greppi e Virginio Ferrari insieme ai loro assessori; e si parla di opera lirica, lo raggiungono dalla vicina Scala cantanti e direttori d’orchestra perché - dicono – si beve il caffè più buono della città.

impianto idraulico che garantisce un flusso continuo di seltz ghiacciato fino al bancone di mescita. Più che un bar il Camparino è un emblema della città, dove lo stile è sempre inconfondibile. A fine anni Cinquanta davanti al suo bancone si discute delle problematiche della città e di politica, frequentatori abituali i sindaci Antonio Greppi e Virginio Ferrari insieme ai loro assessori; e si parla di opera lirica, lo raggiungono dalla vicina Scala cantanti e direttori d’orchestra perché - dicono – si beve il caffè più buono della città.

Sempre artisti, ma di altro genere, si danno appuntamento da Gattullo, in porta Lodovica. È il ritrovo della Milano che canta, ride e si diverte. Dopo le 23 entrano Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni, e poi gli “stranieri” (perché non milanesi) Augusto Martelli, Bruno Lauzi e Umberto Bindi. A coordinare tutti c’è un giovanissimo giornalista, appena assunto dalla Rai: Beppe Viola. Si ritrovano a ridere, a inventarsi battute a scrivere copioni e canzoni, mangiando uno Special, panino specialità della casa; o un “muratore”, panno inventato da Jannacci, con mortadella e gorgonzola. D’estate, dopo le 2 quando il bar chiude, si gioca a tennis nel parcheggio vuoto dei taxi a fianco al locale: le righe del campo sono disegnate con la farina. Magenta, Jamaica, Camparino, Gattullo: locali che ancora oggi sono un punto d’incontro pieno di fascino, dove si respira un’atmosfera che sa di cultura e di storia, considerati tra gli ultimi baluardi di milanesità.

Sempre artisti, ma di altro genere, si danno appuntamento da Gattullo, in porta Lodovica. È il ritrovo della Milano che canta, ride e si diverte. Dopo le 23 entrano Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni, e poi gli “stranieri” (perché non milanesi) Augusto Martelli, Bruno Lauzi e Umberto Bindi. A coordinare tutti c’è un giovanissimo giornalista, appena assunto dalla Rai: Beppe Viola. Si ritrovano a ridere, a inventarsi battute a scrivere copioni e canzoni, mangiando uno Special, panino specialità della casa; o un “muratore”, panno inventato da Jannacci, con mortadella e gorgonzola. D’estate, dopo le 2 quando il bar chiude, si gioca a tennis nel parcheggio vuoto dei taxi a fianco al locale: le righe del campo sono disegnate con la farina. Magenta, Jamaica, Camparino, Gattullo: locali che ancora oggi sono un punto d’incontro pieno di fascino, dove si respira un’atmosfera che sa di cultura e di storia, considerati tra gli ultimi baluardi di milanesità.