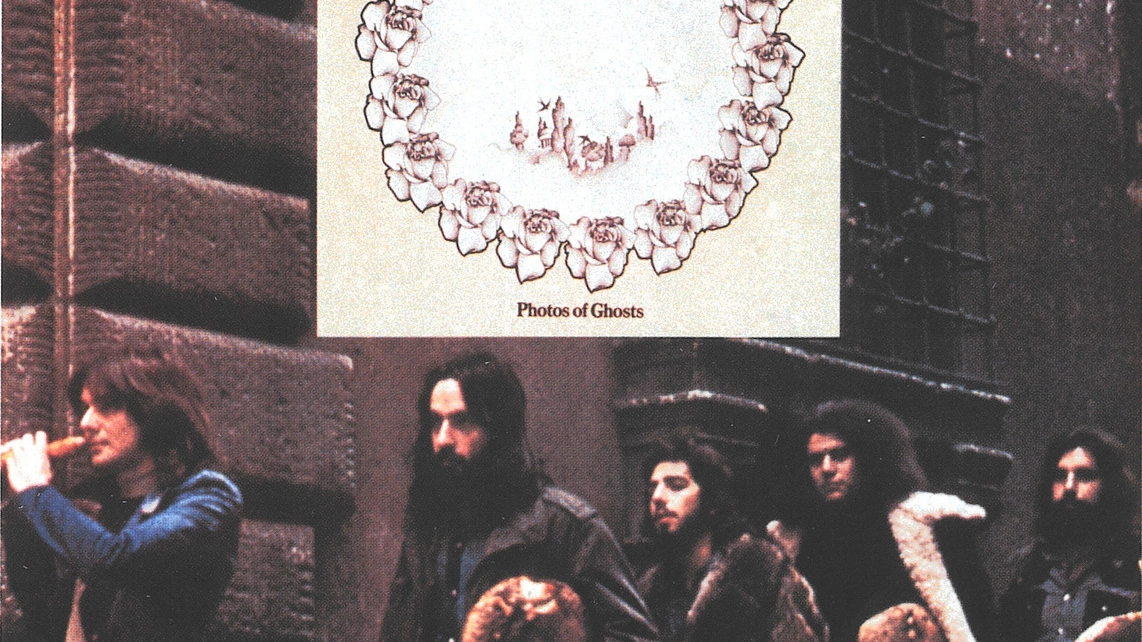

Qui accanto una delle foto storiche contenute nel cofanetto: la band a Londra durante il soggiorno su invito di Greg Lake dove incise l’album “Photos of Ghosts” (1973)

Milano, 22 ottobre 2018 - Quarantasei anni all’avanguardia, quarantasei anni di ricerca e metamorfosi. Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, batterista e bassista della Pfm, hanno portato a termine un’antologia che ripercorre il viaggio di questa band nel rock. A raccontarlo non solo la musica, ma anche il testo curato dal direttore de “Il Giorno”, Sandro Neri, di cui pubblichiamo un estratto.

Milano, studi di registrazione di via Barletta. È già tarda sera, ma nessuno nel gruppo ha voglia di mollare. Né Flavio Premoli che, chino sulla tastiera, continua concentratissimo a ruotare gli oscillatori, né Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Mauro Pagani e Giorgio Piazza, tutti impegnati a sciogliere il rebus di quella lunga giornata di lavoro. La band deve ultimare la registrazione di “Impressioni di settembre”, ma il moog che tanta forza e magia aveva regalato, solo pochi mesi prima, alla versione realizzata su 45 giri, stavolta sembra voler fare i capricci. Quel suono, così magistralmente immortalato sul singolo, sembra introvabile. Impossibile da replicare. Proprio ora che PFM è finalmente arrivata a realizzare un sogno: un concept album strutturato come una lunga suite, in perfetto stile prog rock. La musica che da oltre un anno ha stregato il gruppo e che lo lancerà, di qui a breve, nel firmamento della musica immaginifica, a fianco di stelle come King Crismon, Yes e Jethro Tull.

“Impressioni di settembre”, uscita su 45 giri come retro de “La carrozza di Hans”, si è rivelata uno dei successi dell’estate. A dispetto della sua struttura, così lontana dalla consueta forma-canzone, e di quella musica scritta da Mussida stranamente priva di un inciso. Sostituito da una frase musicale che esplode come in un grido liberatorio. Franco: «Quella è l’ultima composizione nata nella casa che dividevo con i miei. Ed è fisicamente espressione di quello spazio chiuso fra le pareti di un caseggiato, dalle cui finestre di cielo se ne vedeva poco. La voglia di libertà che c’è nella frase musicale di ‘Impressioni’ arriva da lì». Franz: «Il problema è che non c’era strumento sufficientemente efficace a colorarla. Non la chitarra elettrica, e neppure il flauto traverso, che sembrava non avere abbastanza forza». Mussida: «Per dare più epicità alla musica, avevo immaginato di affidare le note a un sassofono o una sezione di fiati. Per ottenere un maggiore senso di apertura, come fanno i corni nell’orchestra sinfonica. Ma non passò».

Quanto avvenuto poi, per i cinque musicisti al lavoro in via Barletta, quella sera d’autunno è già storia. Al gruppo non sfugge il suono di un brano che spopolava in quei mesi nel mondo del rock inglese. È “Lucky Man” dei neonati Emerson, Lake e Palmer, e il suono in questione è quello del mini Moog, progettato per Keit Emerson niente meno che dal suo inventore Robert Moog.

Franz: «Impressioni di settembre ha una melodia strumentale magnetica che ha fatto epoca, ma deve parte del suo successo anche al suono. Il Moog, strumento elettronico innovativo, produceva suoni di sintesi, non aveva un suono standard. Mischiando le frequenze di tre oscillatori con diverse forme d’onda si ottenevano suoni pastosi, profondi, capaci di scuoterti emotivamente».

Di Cioccio ci si imbatte alla fiera degli strumenti musicali nei padiglioni della Campionaria di Milano, nel quartiere dove abitava. Monzino, l’importatore, ne ha un esemplare in mostra. Franz risolve la situazione. «Mi lanciai in un volo pindarico ma intrigante. Intavolando un’incredibile trattativa, spiegai che quello strumento dal prezzo inarrivabile avrebbe potuto cambiare il corso della musica italiana. Bisognava soltanto che il pubblico potesse conoscerlo e apprezzarlo. Monzino era scettico, ma io insistevo. L’effetto delle mie parole avevano incuriosito e galvanizzato il suo direttore musicale, un ricercatore di musica elettronica dell’Università di Bologna. E arrivai a formulare con lui una scommessa. Gli dissi che se ci avesse prestato il mini moog per il disco, ne avrebbe venduti più di dieci esemplari. Diversamente, avremmo pagato una cena a lui e a tutto il suo staff. Poco dopo, avevamo il nostro nuovo strumento. E ‘Impressioni di Settembre’ trasformò quell’avveniristica tastiera in una star. Io ero felice: col Mellotron, acquistato mesi prima a Rimini dai Beggars Opera, il mini Moog e le nostre qualità musicali avevamo il suono che cercavo, il più affascinante dell’epoca». Di Cioccio: «Nella versione dell’LP non riuscimmo a ritrovare lo stesso suono e capimmo che ogni volta, anche se eravamo una Forneria, dovevamo rifare l’impasto sonoro e inventarci sfumature nuove. Nella confezione del Moog non c’era la ricetta».

La Premiata decide di montare l’album come fosse uno spettacolo dal vivo. Centro operativo non è uno studio di registrazione, ma la pedana di un locale di periferia: il Carta Vetrata di Bollate. La band prova ogni giorno, con l’intera strumentazione schierata. I brani nascono dal lavoro di gruppo, spesso sull’onda di estemporanee improvvisazioni, un crogiolo di idee che vengono amalgamate alla scrittura. Spunta un’introduzione strumentale per “Impressioni di settembre”, poi arriva “È festa”, simbolo dell’euforia e dell’inventiva che permea il lavoro della Premiata in quei giorni. Franz: «La scommessa era inserire un tempo rock, alla Deep Purple per intenderci, in un pezzo che era in realtà una tarantella. Io sono abruzzese e la danza della mia terra è il saltarello. Quel modo di portare il ritmo è nel mio dna musicale. L’idea del tempo era questa, fondere la mia memoria popolare e la passione per il rock. E alle intuizioni originarie di Franco e di Flavio, che l’aveva perfezionate col moog, si aggiunse una parte centrale, creata apposta per dare spazio al rock e al basso di Piazza». Mussida: «Cercavamo, ancora una volta, un momento liberatorio. Fosse anche solo in senso ironico». Cortissimo il testo che Mauro ci cuce sopra, quasi un aforisma. Pagani: «Immaginavo gente che ballava, che saltava intorno al fuoco. Ma c’è una frase la cui essenza tornerà anche in alcuni testi degli anni successivi. Scrivere ‘è la festa di chi è’ era ribadire il richiamo a una vita autentica, a esserci e a impegnarsi senza delegare o aspettare chissà quale nuova occasione».(...)