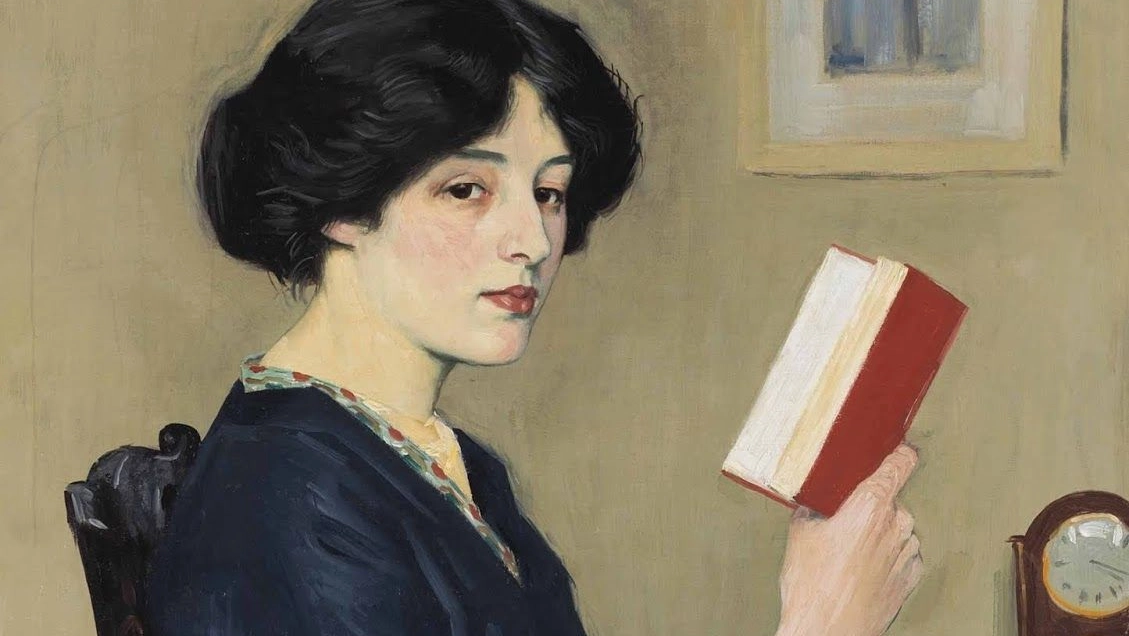

"Ritratto di una ragazza che legge" (o "La lettrice") dell'artista scozzese William Strang (1859-1921)

“Ero cresciuta leggendo quasi ed esclusivamente storie che avevano come protagonisti ragazzi o uomini. E pagina dopo pagina, romanzo dopo romanzo, senza che me ne rendessi conto nella mi testa si era fatta strada l’idea che solo i personaggi maschili fossero degni di essere raccontati (...). Inutile dirlo: mi è esploso il cervello”.

Nella puntata manifesto del podcast “Sputiamo su Holden”, la scrittrice Mariella Martucci racconta un’illuminazione che forse alcune di noi – io sicuramente – hanno vissuto ad un certo punto della propria vita di lettrici. Siamo – tutti e tutte – abituati a leggere personaggi e punti di vista quasi esclusivamente maschili. E allora, che si fa? Io e Mariella Martucci abbiamo adottato la stessa soluzione: leggere quasi solo autrici, riscoprendo quelle del passato e cercando le contemporanee. L’obiettivo? “Popolare il mio immaginario di personagge che restituissero alla categoria la dignità che è sempre stata loro negata”, racconta Martucci nella puntata zero.

Nel corso del 2024 anche io ho letto solo ed esclusivamente libri scritti da donne. Nel 2025 ho invece ripreso a leggere anche qualche autore, ma la regole che mi sono data è di mantenermi focalizzata sulle autrici (ad ora ho letto circa 25 libri – tra romanzi, saggi, racconti e fumetti - scritti da donne e circa 10 scritti da uomini). Il motivo che mi ha spinta a prendere questa decisione è esattamente lo stesso di Martucci: mi sono resa conto che – pur non scegliendolo – leggevo quasi solamente autori. E così, come me, senza rendersene conto, fanno moltissime persone.

Per me si è trattato di una scelta che rappresentava una piccola compensazione rispetto alla mancata fiducia che avevo avuto nelle scrittrici fino a quel momento e un solo anno di lettura non ha potuto nemmeno lontanamente riequilibrare la situazione. E comunque, una volta notata la situazione, è diventato impossibile non notarla.

La letteratura è maschio

Ho provato a chiedermi perché, nonostante già da molto giovane io avessi un certo interesse per quello che poi ho imparato essere “questioni di genere”, per anni e anni ho continuato a consumare solo letture scritte da uomini. Per dovere di cronaca, devo dire che da bambina ci sono state delle autrici e delle personagge di grande importanza per me: Astid Lindgren con la sua Pippi Calzelunghe, le Piccole Donne di Louisa May Alcott, Vaniglia ma soprattutto Pervinca del mondo di Fairy Oak creato da Elisabetta Gnone. Eppure, più sono cresciuta, più la presenza femminile si è rarefatta in favore di scrittori.

Un caso che questo sia avvenuto nel periodo in cui ho iniziato a conoscere, attraverso la scuola, la letteratura canonica e codificata? Forse no, considerando che i programmi scolastici relativi sono nettamente dominati da uomini.

Di solito, qualche nome affiora verso la fine delle scuole superiori, quando si studia il Novecento italiano: Grazia Deledda (difficile non nominare un Premio Nobel, eppure qualcuno ci riesce), Elsa Morante, Sibilla Aleramo, Natalia Ginzburg. E nei programmi universitari, purtroppo la situazione non cambia: secondo i dati raccolti da Marianna Orsi nel saggio ‘Fading Away: Women disappearing from literature textbooks’, il 91% dei programmi universitari di letteratura italiana è composto da autori. Aggiungo di non ricordare, nel corso dei miei cinque anni di liceo classico, nemmeno un libro scritto da una donna assegnato da leggere a casa oppure durante le vacanze. Insomma, dalle istituzioni che ci insegnano cos’è la letteratura e cosa vale la pena leggere, non arriva nessun aiuto nel dare valore alle scrittrici donne.

Ma non si tratta solamente di un problema di istruzione: anche nel panorama editoriale contemporaneo le scrittrici sono spesso sottovalutate. Non è un caso se molte, ieri come oggi, hanno sentito il bisogno di ricorrere a uno pseudonimo maschile o neutro per riuscire a pubblicare o per essere prese sul serio, come è avvenuto, ad esempio, per J.K. Rowling. E a proposito di pseudonimi, è interessante notare come ci sia un dibattito sul fatto che dietro Elena Ferrante, celebre autrice de ‘L’amica geniale’ rimasta finora anonima, ci sia in realtà un uomo - come se fosse impossibile pensare che libri così grande successo di pubblico e di critica siano nati da una penna femminile.

Questo squilibrio di fiducia e valutazione si riflette anche nei numeri del mondo editoriale: nelle classifiche di vendita i nomi femminili sono spesso meno presenti rispetto a quelli maschili, soprattutto se si escludono i generi considerati “minori” o “di intrattenimento” (romance, young adult, romantasy), mentre nei settori percepiti come più “seri” – narrativa letteraria, saggistica, filosofia – gli uomini continuano a dominare. In sostanza, il messaggio che passa è che le donne scrivono “per le donne”, mentre gli uomini scrivono “per tutti”. E anche qui, ci sarebbe da discutere sul perché i generi che piacciono alle donne debbano essere considerati meno importanti, ma è tutto un altro capitolo.

Insomma, in modo più o meno diretto impariamo nel corso della nostra vita che la letteratura “seria”, che vale la pena di prendere in considerazione, è scritta da uomini. Ma cosa succede - a noi e intorno a noi - se scegliamo di leggere solo libri scritti da donne?

Punti di vista inediti e personaggi in cui specchiarsi

Per spiegare il perché di un titolo così provocatorio, che riprende il germinale saggio femminista di Carla Lonzi ‘Sputiamo su Hegel’, Mariella Martucci dice nel suo podcast: “Io su Holden ci sputo perché sputare su Holden significa sputare su un sistema culturale che mi ha resa invisibile anche a me stessa. Io su Holden ci sputo perché durante la mia adolescenza avrei avuto bisogno di storie che parlassero a me, non di me”.

Ecco, la prima cosa che succede quando ci si concentra su libri scritti da donne è un ritrovare in qualche misura se stesse: perché non siamo abituate a leggere personaggi femminili autentici, che ci risuonano perché vivono momenti ed esperienze che anche noi, almeno in parte, abbiamo vissuto. Per me, questo è stato come tirare un grande sospiro di sollievo.

Quando ho letto, ad esempio, l’esperienza di sorella maggiore di Simone de Beauvoir in ‘Memorie di una ragazza perbene’, ma anche quella - ben più tragica - di Cristina Rivera Garza ne ‘L’invincibile estate di Liliana’, ho potuto riflettere su me stessa e sul mio ruolo con una sensazione di piacevole comprensione e condivisione. Le personagge di 'Paradiso' di Toni Morrison sono state come frammenti di specchio in cui poter rimirare diverse parti di me stessa. La protagonista de ‘Il mio anno di riposo e oblio’ di Otessa Moshfegh era lontanissima da me eppure ho ritrovato in lei l’urgenza troppo spesso insoddisfatta di dare un senso alle cose.

Quello che rende estremamente preziosa per tutti la scrittura femminile è il punto di vista. Mi spiego meglio: non si tratta solo di riconoscere delle esperienze comuni o di rispecchiarsi in personagge più autentiche, ma anche di accedere a nuove possibilità di lettura del mondo. Le donne, e quindi le donne scrittrici, occupano una posizione sociale diversa rispetto agli uomini e le permetto loro a osservare e raccontare la realtà da angolazioni inedite.

Questa prospettiva genera non solo protagoniste più credibili, sfaccettate e lontane dagli stereotipi, ma anche nuovi paradigmi narrativi. I temi tradizionalmente affrontati dalla letteratura, come l’amore, la famiglia, la libertà, il desiderio, il lavoro, si arricchiscono di significati diversi, che nascono proprio dall’esperienza di chi, per secoli, è stata ai margini del discorso pubblico. Le scrittrici, in questo senso, non aggiungono semplicemente “altri racconti” a quelli già esistenti: spostano il baricentro, ribaltano le prospettive, aprono immaginari che prima non erano nemmeno contemplati.

Il seme del dubbio

L’altra cosa che è successa quando ho deciso di iniziare a leggere solo autrici donne per un anno è che ho iniziato a diffondere il seme del dubbio intorno a me. Perché anche nella mia bolla sociale, piuttosto attenta all’inclusione, quando raccontavo (e racconto) la mia scelta ho interdetto non poche persone. Persone che nella stragrande maggioranza dei casi erano perfettamente d’accordo con me, ma che magari non avevano mai preso in considerazione la questione, e che dopo le mie parole hanno potuto quanto meno pensarci. Spero che in qualcuno di loro il seme sia germogliato.

Altre direzioni e letterature

A giugno ho fatto un recap di tutto quello che avevo letto fino a quel momento e di cui avevo tenuto traccia segnando non solo il genere dell’autore o autrice, ma la sua provenienza geografica. Con nessuna sorpresa ho scoperto che avevo letto in gran parte autrici e autori occidentali, molti italiani e molti statunitensi. L’Asia si è timidamente affacciata attraverso Giappone e Corea del Sud. E poi un solo romanzo scritto da un autore libico, ma che vive nel Regno Unito e nessuna voce dal Sud America.

Come insegna il femminismo intersezionale, le linee di oppressione sono diverse, si intersecano e sovrappongono. Sicuramente le letterature non occidentali non hanno grande risalto e non occupano grande spazio nelle nostre librerie: la mia prossima missione è provare a (iniziare a) cambiare anche questo nella mia biblioteca mentale. Ma ci sono altri percorsi che varrebbe la pena seguire: quanti autori e autrici occidentali ma razzializzati ho letto? Quant* scrittor* trans, queer o non gender-conforming? Quanti libri scritti da autori e autrici con disabilità?

L'atto politico della lettura

Per quanto la lettura possa - e debba - essere un momento di svago, di distacco dalla quotidianità, di rifugio, non si può ignorare il fatto che la scelta degli autori e delle autrici con cui scegliamo di passare quel momento non è un atto neutro. Essere lettori e lettrici è un atto politico di responsabilità: scegliere chi leggere significa decidere quali voci amplificare, quali prospettive rendere parte del nostro immaginario e quali invece lasciare ai margini.

Ogni libro che entra nella nostra biblioteca personale contribuisce a modellare la nostra visione del mondo, a confermare o mettere in discussione ciò che diamo per scontato. Scegliere di aprirsi a letterature non occidentali, a scrittor* razzializzat*, queer, con disabilità, significa riconoscere che esistono esperienze e narrazioni che arricchiscono e complicano la nostra comprensione della realtà. E quindi riposizionarsi rispetto allo status quo che decide chi merita di essere ascoltato e chi di rimanere invisibile.