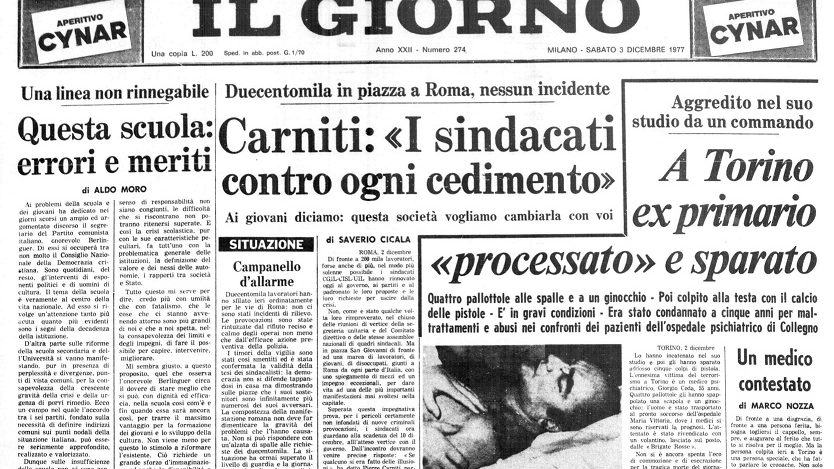

L'articolo di Aldo moro su Il Giorno

MIlano, 29 aprile 2018 - Ai problemi della scuola e dei giovani ha dedicato nei giorni scorsi un ampio ed argomentato discorso il segretario del Partito comunista italiano, onorevole Berlinguer. Di essi si occuperà tra non molto il Consiglio Nazionale della Democrazia cristiana. Sono quotidiani, del resto, gli interventi di esponenti politici e di uomini di cultura. Il tema della scuola è veramente al centro della vita nazionale. Ad esso si ri volge un’attenzione tanto più acuta quanto più evidenti sono i segni della decadenza della istituzione.

D’altra parte sulle riforme della scuola secondaria e dell’Università si vanno manifestando, pur in presenza di perplessità e divergenze, punti di vista comuni, per la consapevolezza della crescente novità della crisi e della urgenza di porvi rimedio. Ecco un campo nel quale l’accordo tra i sei partiti, fondato sulla necessità di definire indirizzi comuni sui punti nodali della situazione italiana, può essere seriamente approfondito, realizzato e valorizzato. Dunque sulle insufficienze della scuola non vi sono contestazioni. L’onorevole Berlinguer accenna alle responsabilità, schiaccianti, della Democrazia cristiana, anche se aggiunge, correttamente, che vi sono stati anche errori delle sinistre. Io credo, senza entrare in polemica, che si può accreditare alla Democrazia cristiana, così spesso accusata di spirito conservatore, il non avere ostacolato, ed anzi l’avere favorito, un vastissimo accesso alla scuola dei ceti popolari come espressione di dignità umana e sociale e punto importante, forse culminante, della rivoluzione democratica compiutasi in questi anni.

I problemi della scuola derivano in larga parte dalla forte accelerazione che ha ricevuto il processo tendenziale di universalizzazione dell’istruzione e della cultura. Ci si chiede conto di non avere arrestato questa tendenza? Ritengo di no. Certo delle misure correttive potevano e possono essere immaginate. Domandarsi però per quale ragione non si è agito o si è agito in un certo modo in questa o quella circostanza è poca cosa di fronte a questo avvenimento storico, che ha l’atto della scuola, sia pure in tumulto, sia pure con seri in- convenienti, un momento molto significativo dell’arricchimento della democrazia italiana. La insufficienza dei mezzi e la inadeguatezza degli ordinamenti certo esistono. La prima è in qualche misura inevitabile, quali che possano essere i progetti d’impiego della ricchezza nazionale. Meno legata a stati di necessità è la seconda, ma essa pure, tra l’altro, riferibile ad evoluzioni e movimenti in corso di svolgimento: spiegabile con il carattere incandescente della nostra società, la rilevante modificazione del costume morale e sociale, la inquietudine estrema dei giovani e degli adolescenti, il diffuso rifiuto di modelli, discipline, centri di autorità, programmi e dati istituzionali.

Si deve ammettere che, quando era sembrato di aver colto una immagine della società, per costruirvi su la «sua» scuola, la società era cambiata e ci si trovava a discutere di una nuova riforma. Si dirà che queste cose sono, o sono anche, conseguenza di un insegnamento insufficiente. Il che è certo vero. Ma il riconoscimento di questa verità non può indurre a rimpicciolire nell’ambito di talune inadempienze ed imprudenze, come, ad esempio, la liberalizzazione indiscriminata degli accessi all’Università e, in qualche misura, dei piani di studio, un fenomeno così importante, ricco di virtualità positive ed insieme carico di rischi, che tocca la scuola, ma riguarda poi l’intera società. Le esperienze educative morali e sociali corrono parallele. Finchè un nuovo equilibrio non sia stato raggiunto, finchè sforzo di liberazione e senso di responsabilità non siano congiunti, le difficoltà che si riscontrano non potranno ritenersi superate. E così la crisi scolastica, pur con le sue caratteristiche peculiari, fa tutt’uno con la problematica generale delle istituzioni, la definizione del valore e dei nessi delle autonomie, i rapporti tra società e Stato.

Tutto questo mi serve per dire, credo più con umiltà che con fatalismo, che le cose che ci stanno avvenendo attorno sono più grandi di noi e che a noi spetta, nella consapevolezza dei limiti e degli impegni, di fare il possibile per capire, intervenire, migliorare. Mi sembra giusto, a questo proposito, quel che osserva l’onorevole Berlinguer circa il dovere di stare meglio che si può, con dignità ed efficacia, nella scuola cosi com’è e fin quando essa sarà ancora così, per trarre il massimo vantaggio per la formazione dei giovani e lo sviluppo della cultura. Non viene meno per questo lo stimolo a riformare l’esistente. Ciò richiede un grande sforzo d’immaginazione ed anche la disponibilità a sperimentare i nuovi ordinamenti, pur sapendo che la realtà è ancora troppo mobile perchè si possa dar vita a nuove strutture veramente stabili. Credo che sia giunto il momento di provare a do- minare un fenomeno così complesso con la riserva di successivi adeguamenti, quando essi si rivelino necessari.

Se la realtà dunque è quella di una scuola di massa, e ciò fino all’Università, nella quale in effetti sono entrati giovani provenienti da ogni ceto, anche se per alcuni tra essi la via è stata più agevole, la prima esigenza è di rinnovare in profondità l’antica scuola di élite. Essa ebbe a suo tempo una sua dignità, ma è ora largamente superata e cioè limitata, chiusa, con insufficiente senso umano e respiro sociale. Ma quella che nasce non dev’essere una scuola facile, istituzionalmente mediocre, bensì capace di adeguarsi modernamente ad esigenze professionali e culturali e, quindi, con opportuno dosaggio di fattori formativi da un lato tecnico-scientifico, dall’altro umanistici in un equilibrio che consenta una piena adesione alla vita sociale. Ovviamente si deve immaginare una struttura articolata con opportune accentuazioni.

La pari dignità di ogni lavoro e quindi una scelta (sempre arricchita da opportune esperienze integrative) tutta basata su autentiche capacità e vocazioni mi sembrano fuori discussione. Il lavoro intellettuale e quello manuale devono trarre i loro operatori da tutte le categorie sociali ed essere stimolati da compensi adeguati e dalla considerazione dei cittadini. Per la forza delle cose già si vanno modificando, e più si modificheranno, alcuni dati del costume, restando peraltro acquisito che una consistente partecipazione alla cultura è diritto di ogni lavoratore. Bisogna tuttavia avere realisticamente presente che, per le insufficienti trasformazioni nel comune sentire, a spinte rigorosamente egualitarie può corrispondere una diminuita efficienza. È quindi sempre necessario puntare sul merito che, indipendente da inammissibili lasciti ereditari, sia, su buon fondamento, riconosciuto. E resta pure il problema psicologico e quindi politico di quanti si sono mossi con legittime aspirazioni di promozione sociale, le quali risultino, nel nuovo contesto, illusorie.

Con particolare riguardo alle Università, va rilevato che negli anni Sessanta si operò nella scuola sulla base di qualificati giudizi, i quali prevedevano per lo sviluppo economico l’apporto di laureati in numero certamente notevole e che trova riflesso nell’attuale affollamento delle Università. L’onorevole Berlinguer rileva che fu configurata una scuola in vista di un modo di sviluppo rivelatosi effimero. Alcuni fattori d’impoverimento erano forse prevedibili, altri però meno. E sarebbe stato comunque difficile in quel momento contraddire nella scuola la tendenza allo sviluppo che andava manifestandosi nella società italiana. È ovvio che ora occorre adeguarsi alla realtà, procedere alle modificazioni richieste, incanalare costruttivamente, senza comprimerli, il dibattito e l’esperienza del mondo giovanile. La professionalità della scuola e, ad un tempo, la sua umanizzazione (e ciò include rapporti personali e sensibilità sociali ad ogni livello) stanno a di- mostrare che questa istituzione è legata alla società in modo indissolubile, specchio della sua crisi, riflesso del suo disagio, momento del suo divenire, condizione per la sua efficienza e la sua giustizia. Attenti ai tanti punti critici del nostro sistema, ancor più lo siamo, fino all’ansietà, per quel che riguarda la scuola. Ci sta dinanzi un enorme groviglio di problemi che dobbiamo affrontare senza illusioni, ma senza venir meno alle nostre responsabilità.