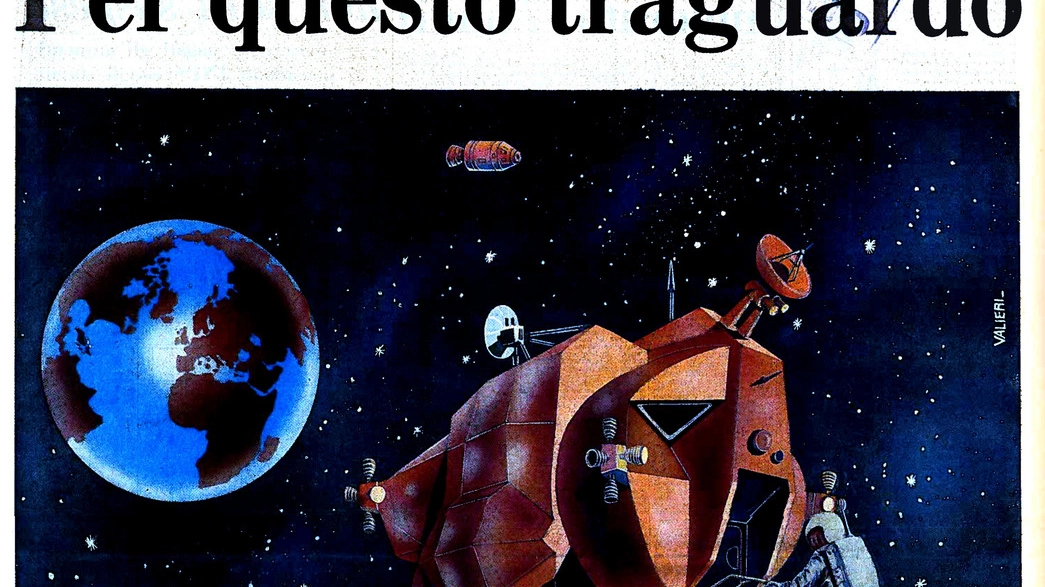

Una pagina del Giorno del 1969 dedicata alla conquista della Luna

Milano, 8 luglio 2019 - «Oggi troverete nel “Giorno” una novità, il “giornale della Luna” che avrà una vita del tutto particolare, per accompagnare il lettore durante il viaggio di Apollo 11 nello spazio». Con un po’ di orgoglio e di voglia di avventura, il nostro quotidiano, in questi stessi giorni del luglio del 1969 annunciava così ai lettori come avrebbe raccontato l’evento che ha segnato per sempre la storia della corsa allo spazio, il primo passo dell’uomo sul pianeta della terra. Dentro l’inserto, fra i puntuali reportage delle firme del “Giorno”, «con i servizi mandati dai nostri inviati e dai nostri corrispondenti a Capo Kennedy, a Nuova York, a Londra, a Mosca, ad Amburgo», un diario quotidiano arricchito «di interventi di tecnici e di scienziati, con disegni e fotografie in bianco e nero e a colori». Fra i grandi della scienza che hanno raccontato la sfida alla Luna, anche Margherita Hack, celeberrima astrofisica scomparsa nel 2013, che nel 1969, all’età di 47 anni, insegnava all’università di Trieste, una delle poche donne ad approdare in questo campo a una cattedra nel panorama di una scienza assai meno aperta alle donne di quanto sia oggi. Per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio, il “Giorno” pubblicherà i suoi interventi, che conservano intatta la capacità di sorprendere, coinvolgere un pubblico fatto di lettori non specialisti. (1 - Continua)

Incominciamo dal nome: Luna. Luna vuoi dire luce. Per i latini era forma ammirativa del più colloquiale «Lucna» la quale viene da lucere, risplendere. In inglese si dice «moon», parola vicina all’ariano «mainh» e quindi al sanscrito «mas», all’irlandese «mi», al tedesco «mond», all’olandese «maan», al danese «maane», al messicano «metzle». Mese si dice «month» in inglese, «men» in greco, «mensis» in latino etc. Nella parola almanacco, la sillaba «Ma» ha la stessa provenienza; come del resto la sillaba «mi» nella parola misura, la latina «mensur», l’inglese «measure » e così via. Inutile ricordare che lunedì, il primo giorno della settimana si riferisce alla Luna. COSTRUIRE UN CALENDARIO - Certo la Luna e le sue fasi sono state le misure del mese e hanno fornito il metodo più ovvio e primitivo di calcolare il tempo. Forse il calendario ha preceduto l’alfabeto, e senza alcuna eccezione tutti i più antichi calendari sono stati lunari, anzi, dei lunarii: plurale di lunario; e alcuni lo sono anche oggi, come il calendario giudaico e quello musulmano. Nel nostro calendario, la data di Pasqua dipende dalla Luna ed è come un ricordo del lunario di altri tempi. Possiamo affermare che la scelta del Sole o della Luna come base del calendario non è soltanto una convenienza o una necessità pratica, ma una specie di scelta di civiltà e di un tipo di spiritualità. Se è vero che Cesare scelse il Sole soprattutto per esigenze d’ordine pratico e politico, forse Maometto scelse la Luna più per motivi mitici e religiosi, che per il fatto che gli arabi, essendo in maggioranza pastori, avevano bisogno d’andare d’accordo con le stagioni. Se dovessimo parlare di tutta la importanza che ha la Luna sulla nostra vita, compreso quando dormiamo e sogniamo, da sani e malati, quando si ama o quando «ci gira la Luna» e magari quando ce la giochiamo al lotto: e la sua importanza nella letteratura, nel folclore, nelle credenze religiose, magiche e superstiziose, nonché la sua influenza vera o presunta nei ritmi fisiologici e biologici ci vorrebbe una enciclopedia in 20 volumi. Comunque non vorrei trascurare un accenno al Luna Park e alla Luna di un gioco dei bambini. La giostra del Luna Park non so quando venne inventata ne da chi (probabilmente nel 1700 o 1800), ma è proprio una rappresentazione del sistema copernicano e del moto della Luna intorno alla Terra. Salire su una giostra è - oppure era ancora 30 anni fa, perché oggi sono cambiate se non scomparse - come visitare un planetario e giuocare al Sole e ai pianeti. Infatti, l’asse centrale della giostra è il Sole, intorno a cui si muove la piattaforma della Terra, mentre le portantine ruotanti sul bordo sono la Luna. Molto più antico è il gioco del «mondo» consistente in un rettangolo tracciato col gesso e suddiviso in sezioni o «case», che si cerca di evitare o occupare con un sasso sospinto saltellando su un piede. Le sezioni rappresentano in generale i giorni della settimana, oppure i pianeti col Sole e la Luna. Era un gioco ben conosciuto dai romani, piccoli e grandi. A Gerusalemme, nella zona antistante l’antico Pretorio, c’è un pavimento (lithostrotos), dove sono tracciati diversi giuochi, fra cui il «mondo»: è verosimile che vi saltellassero i soldati romani di guardia, mentre, secondo Giovanni, Pilato interrogava Gesù. La Luna è così importante che venne considerata un dio o una dea (i romani avevano un dio Luno), un principio maschile o femminile: e appunto per questo dobbiamo domandarci perché gli antichi non la conobbero meglio. Forse la risposta è proprio nella domanda stessa: perché era un dio, o un oggetto divino, e perciò non la videro quasi che come lume per i viandanti e sacra indicatrice del tempo. Eppoi c’è più di un modo di guardare alle cose: quello di Goethe che non amava usare il cannocchiale e quello di Galileo. Naturalmente gli antichi non avevano il cannocchiale, ma avrebbero potuto notare anche ad occhio nudo quello che per esempio vedeva Anassagora. Egli era uno che sapeva guardare in senso moderno, ma venne giudicato empio, ed esiliato, perché riteneva che la Luna fosse una pietra non dissimile dalla Terra. LO STUDIO AD OCCHIO NUDO - Soffermiamoci sulla questione della Luna studiata ad occhio nudo. Si dirà che non ne vale la pena, ma Hevelius, uno dei primi cartografi lunari, trovava utile osservarla anche senza telescopio. Più di recente, Camille Flammarion fece un esperimento con 49 persone a cui chiese di disegnare il nostro satellite a occhio nudo. Uno rappresentò il cratere Tycho col suo sistema di raggi e perfino l’anello scuro di separazione fra il cratere vero e proprio e la convergenza dei raggi, ci sarà stato fra i disegnatori chi si rammentava i particolari di una mappa lunare, ma molti disegni erano stati eseguiti da bambini che non ne sospettavano l’esistenza. Su 49 persone, il cratere Tycho venne riprodotto da 5, Copernico da 4, cioè un disegnatore su dieci. Tuttavia W.A. Pickering sosteneva che non è possibile scorgere Tycho ad occhio nudo, e quel che si prende per Tycho è la macchia brillante a ovest del cratere Hell. Certo tutti i crateri sono al disotto del potere risolutivo di un occhio normale, e quelli che noi prendiamo per Keplero o Copernico sono in realtà i raggi convergenti di questi crateri.

(Il Giorno, 5 luglio 1969)