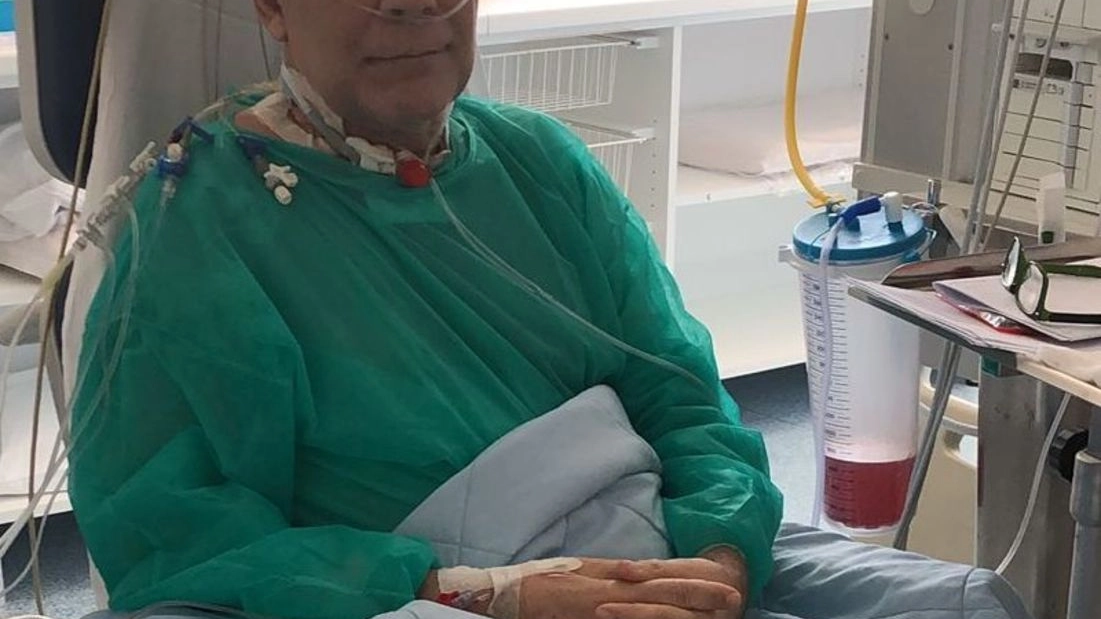

Il cardiochirurgo Giuseppe Gramegna durante il ricovero

Venerdì sarà un giorno per non dimenticare: la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus. È stata istituita con la legge 35 del 2021, che l’ha fissata il 18 marzo di ogni anno per ricordare le tante vite spezzate dal Covid-19. La data è stata identificata nello stesso giorno in cui i mezzi pesanti dell’Esercito vennero impiegati per la rimozione delle centinaia di bare che erano state depositate presso il cimitero monumentale di Bergamo. E la ricorrenza cade in un momento particolare: si smobilitano gli hub vaccinali mentre la curva dei contagi torna a salire per effetto della variante di Omicron.

Bergamo - «Il 9 marzo è stato il mio secondo comple-Covid». Il sorriso sereno di chi è stato sfiorato dalla propria morte, ha visto quella del vicino di camera in ospedale e quelle di tanti altri. Giuseppe Gramegna, 61 anni, sposato, quattro figli, è cardiochirurgo all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. «Sono stato ricoverato il 2 marzo del 2020, quando stavo male da più di una settimana. La mia famiglia vive a Roma. Avevo in tasca i biglietti del treno di febbraio e marzo. Dopo il mio ultimo ritorno a Bergamo, mi sono reso conto che stava accadendo qualcosa di grave. Facevo vita di ospedale dalla mattina alla sera. Temevo di infettare i miei familiari o le persone che avrei incontrato in treno. Ho telefonato a mia moglie: “Guarda che non torno”. Ho rischiato di non tornare mai più davvero».

Come si sentiva prima del ricovero? «Forte astenia, spossatezza. Disappetenza totale. Due o tre colleghi mi portavano il cibo a casa, ma in un giorno riuscivo appena a mangiare un biscotto o uno yogurt. Non tanta febbre ma dolori e dolori. Vivevo fra letto e poltrona, con un po’ di musica classica a farmi compagnia. Il 9 marzo non respiravo e sentivo strani rumori ai polmoni. Ho chiamato un amico anestesista. “Massimo, sto andando in edema polmonare. Portami in ospedale”. Mi hanno trovato una polmonite bilaterale importante».

Si è ritrovato da medico a paziente grave... «Sono stato ricoverato nella “mia” terapia intensiva, quella dove mandavo le persone che avevo operato. Il primo giorno gli occhialini, il secondo la mascherina, il terzo il casco Cpap. Il casco non bastava per ossigenarmi. Così si è dovuto procedere all’intubazione e alla la ventilazione meccanica. Per il 19 marzo, mio onomastico e Festa del Papà, i colleghi mi hanno promesso di estubarmi. Così è stato. Il primo giorno dopo niente male. Il giorno dopo erano le nove di sera e mi sentivo sempre peggio. Quasi non parlavo. Mi spingevo verso la testiera del letto per stare più in alto e cercare di respirare. Schiacciavo con un dito il saturimetro, come se avessi voluto fare uscire un numero più alto della presenza di ossigeno nel sangue. Mi mancava l’aria. Soffocavo. Ho fatto chiamare la collega di guardia: “Shintia, intubami perché sto morendo”. Dopo la seconda intubazione si è passati alla tracheostomia».

È rimasto vigile anche nei giorni in terapia intensiva? «Sono sempre stato cosciente. In alcuni momenti ho avuto delle allucinazioni anche se mi rendevo conto che erano tali. Mi sembrava di vedere uscire del fumo uscire da una camera vicina e con il labiale ho avvertito un’infermiera. Una volta ho avuto l’impressione di vedere gente sconosciuta e mi sono detto: “Scommetto che se sbatto le palpebre non li vedo più?”».

Coglieva il dramma che si stava consumando attorno? «Un collega, il primario di diabetologia, era in un box nella camera vicino alla mia, quella da dove credevo che uscisse il fumo. Un giorno l’ho visto portare via per sempre. Nel periodo più terribile morivano a decine. Venivano deposti sulle barelle perché non si sapeva dove metterli».

Sfiorato dalla morte. È credente? «Sono credente senza essere bacchettone. Veniva in reparto don Claudio Del Monte, il parroco della Malpensata, molto discreto, molto rispettoso. “Ormai, ho pensato, ci siamo quasi. Tanto vale prepararsi e avere il visto sul passaporto”. Don Claudio mi ha dato l’Estrema unzione».

La guarigione. Il ritorno a casa. «Sono stato dimesso dopo quasi due mesi. Sono tornato a Roma su un’automedica. Abbiamo viaggiato nel deserto, non c’era in giro anima viva. La prima cosa che mi ha detto mia figlia appena mi ha visto è stata: “Papà, sembri un bambino con i vestiti del fratello più grande”. Avevo perso venti chili, ne pesavo sì e no una sessantina».

Cosa le ha lasciato questo vissuto? «Vorrei dimenticare, ma mi rendo conto che non devo. Non è giusto dimenticare. Andiamo avanti con le vaccinazioni. Vaccinarsi è un dovere sociale».